Mittheilungen aus der geburtshüflichen Klinik in Leipzig

Ueber Erwärmungsgeräthe für frühgeborene und schwächliche kleine Kinder

[Concerning warming devices for prematures and feeble tiny children]

Von

Credé

(Mit 2 Holzschnitten.)

Archiv für Gynäkologie 24:128-147, 1884.

Seit mehr als 20 Jahren is in der Leipziger Entbindungsanstalt eine von mir erdachte Erwärmungswanne für neugeborene Kinder unausgesetzt in Gebrauch. Für ausgetragene, kräftige und gesunde Kinder wird sie nich benutzt, weil diese in der Regel bei guter reichlicher Ernährung durch die Muttermilch und bei sonstiger sorgsamer Pflege genügend gedeihen. Dagegen ist die gleichmässige Zuführung und Erhaltung von Wärme für kränkliche, durch die Geburt geschwächte, namentlich aber für alle zu frühgeborenen Kinder von der grössten Wichtigkeit. Alle solche Kinder sind denn auch in unserer „Wärmwanne” vor schädlicher Abkühlung geschützt worden und zwar, wie wir später sehen werden, mit sehr günstigem Erfolge.

Das bisher ellgemein gebräuchliche Verfahren, neugeborene Kinder durch erwärmte Tücher and Betten warm zu erhalten, ist umständlich and sehr unvollkommen, andere Verfahren aber, namentlich der Gebrauch heiss gemacheter Wärmflaschen und Wärmsteine, das feste, zu reichliche Einbinden, die Lagerung der Kinder im Bette der Mutter und dergleichen sind gefährlich und haben schon häufig schwere Verbrennungen und tödtliche Verletzungen und Erstickungen herbeigeführt.

Es war deshalb ein Geräth zu schaffen, welches solche Uebelstände und Gefahren vermeidet, dabei einfach gebaut und leicht zu überwachen ist. Ich glaube, dass mir dies gleich von Anfang an gelungen ist, denn ich habe im Verlaufe der Jahre keine Veranlassung gehabt, Aenderungen an demselben vorzunehmen. Anfangs war in der hiesigen Anstalt nur eine Wärmwanne in Gebrauch, seit Jahren schon haben wir deren drei, welche zuweilen nicht ausreichen.

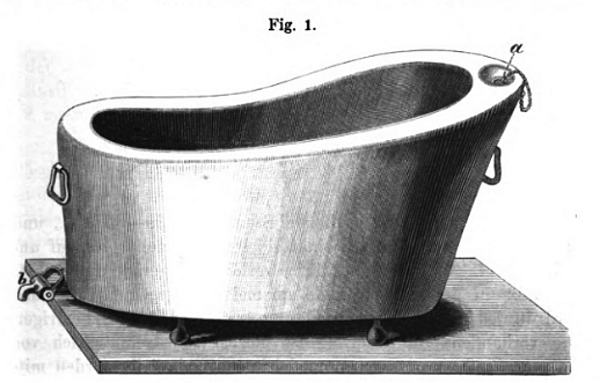

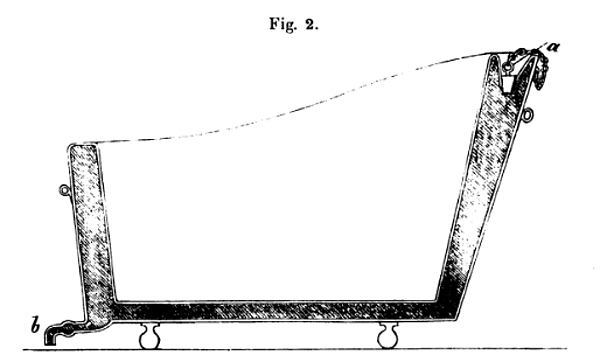

Die Wärmwanne besteht aus einer kleinen, ganz aus gutem Kupfer gearbeiteten Kinderwanne mit doppeltem Boden und doppelten Wänden. Die Länge beträgt von aussen gemessen oben 75 cm, unten 65 cm, von innen gemessen oben 60 cm, unten 55 cm; ihre Breite oben von aussen 48 cm, unten von aussen 38 cm, oben innen 38 cm, unten innen 28 cm. Des hübscheren Aussehens wegen is der obere Rand geschweift, so dass das Kopfende etvas höher ist als das Fussende. In dem Raume zwischen den doppelten Wänden und dem doppelten Boden können etwa 20 Liter Flüssigkeit Platz finden. An der höchsten Stelle des Kopfendes befindet sich eine trichterförmige, durch einen gut passenden Pfropfen verschliessbare Eingussöffnung (Fig. 1a), an der tiefsten Stelle des Fussendes ein einfach verschliessbarer Hahn (Fig. 1b) zum Ablassen des Wassers. Die Füllung des Zwischenraumes wird ungefähr alle vier Stunden vorgenommen mit auf 40° R. = 50° C. erwärmten Wasser. Dies genügt, um im inneren Raume der Wanne eine Wärme zu erhalten, welche nicht, oder nur wenig unter 32° C. herabsinkt. Messungen [1] haben ergeben, dass die Wärme zwischen Kind and Kleidung kurz nach einer frischen Füllung im Mittel 42° C. betragt; nach einer Stunde ist sie auf 41,2° C. herabgesunken, nach zwei Stunden auf 39-39.5° C., und in den letzten zwei Stunden sinkt sie etwas schneller bis auf ungefähr 32° C. — Die Wasserwärme verhält sich gerade umgekehrt: sie sinkt in die ersten Stunde am meisten, gegen 10° C., und wird in jeder folgenden Stunde um ungefähr 1,2° C. niedriger. Die vorhandene Aussenwärme ist hierbei selbstverständlich von einigem Einfluss. Dieser kann leicht abgeschwächt werden mittels geeigneter Einwickelung der ganzen Wanne in Stoffe von schlechter Wärmeleitung.Will man, wie dies bei sehr frühzeitig geborenen Kinder wünschenswerth sein kann, die Wärme der das Kind umgebenden Luft auf möglichst gleicher Höhe erhalten, so kann man dies durch stündliches bis halbstündliches Ablassen eines Theiles des abgekühlten und Zugiessen warmen Wassers sehr leicht erreichen. Auch könnte, wo sich die Gelegenheit dazu bietet, ein ununterbrochener STrom warmen Wassers durchgeführt, oder jede Füllung mit neuem warmen Wasser dadurch umgangen werden, das unter dem Boden der Wanne eine kleine Spiritus-, Petroleum- oder Gasflamme zweckmässig und feuersicher angebracht und geregelt würde. Ich habe dies bisher nicht ausgeführt.

For more than 20 years, a warming tub for newborns, which I devised, has been in continuous use at the Leipzig Maternity Hospital. It is not used for full-term, strong, and healthy children, because these generally thrive with good, plentiful nutrition through breast milk and other careful care. On the other hand, the consistent supply and maintenance of warmth is of the utmost importance for sickly children, those weakened by birth, and especially for all premature babies. All such children have been protected from harmful cooling in our “warming tub,” and, as we will see later, with very positive results.

The previously generally used method of keeping newborn children warm with heated blankets and bedding is cumbersome and very imperfect. Other methods, however, such as the use of heated hot-water bottles and warming stones, tight and excessive bandaging, placing children in their mother’s bed, and the like, are dangerous and have frequently caused severe burns, fatal injuries, and suffocation.

Therefore, a device had to be created that avoids such disadvantages and dangers, while being simply constructed and easy to monitor. I believe I succeeded in this from the very beginning, as I have had no reason to make any changes to it over the years. Initially, only one warming tub was in use in this institution; for years now, we have had three, which are sometimes insufficient.

The warming tub consists of a small children’s tub made entirely of good copper, with a double bottom and double walls. The length, measured from the outside at the top, is 75 cm, and the bottom 65 cm; measured from the inside, it is 60 cm and the bottom 55 cm; its width, from the outside at the top, is 48 cm, from the outside at the bottom, 38 cm, from the inside at the top, and 28 cm, from the inside at the bottom. For aesthetic reasons, the upper rim is curved, so that the head end is slightly higher than the foot end. The space between the double walls and the double floor can hold about 20 liters of liquid. At the highest point of the head end there is a funnel-shaped pouring opening that can be closed with a well-fitting plug (Fig. 1a), and at the lowest point of the foot end there is an easily closable tap (Fig. 1b) for draining the water. The space between the two is filled approximately every four hours with water heated to 40° R. = 50° C. This is sufficient to maintain a temperature inside the tub which does not, or only slightly, fall below 32° C. Measurements [1] have shown that the temperature between the child and the clothing shortly after a fresh filling is on average 42° C. After one hour it has fallen to 41.2° C., after two hours to 39-39.5° C., and in the last two hours it falls somewhat more quickly to about 32° C. — The temperature of the water behaves in exactly the opposite way: it falls the most in the first hour, around 10° C., and becomes lower by about 1.2° C in each following hour. The existing external heat naturally has some influence here. This can be easily mitigated by appropriately wrapping the entire tub in materials with poor heat conductivity. If one wishes to maintain the warmth of the air surrounding the child at as constant a level as possible, as may be desirable with very premature babies, this can be easily achieved by draining a portion of the cooled water and adding warm water every hour or half hour. Where possible, a continuous stream of warm water could be maintained, or each filling with fresh warm water could be avoided by conveniently and safely placing and regulating a small spirit, petroleum, or gas flame under the bottom of the tub. I have not yet done this.

Ein Thermometer, zwischen Kind und Umhüllung gelegt, ein zweites durch die Eingussöffnung der Wanne in das Wasser gesteckt, gestatten sehr leicht eine ununterbrochene oder zeitweise Ueberwachung der Wärmegrade.

Ist die Wanne richtig erwärmt, so wird das in reine feine Watte oder weichen Flanell sanft aber reichlich eingehüllte Kind in sie hinein gelegt und auf dasselbe noch ein weiches Tuch oder Federbettchen, so dass der innere Raum der Wanne ganz ausgefüllt ist. Nur das Gesicht des Kindes bleibt frei. Das Kind wird möglichst selten herausgenommen, nur, wenn es gebadet oder an die Mutterbrust gelegt werden soll. Etwa unvermeidliche künstliche Nahrung erhählt es in seiner Wärmwanne, ebenso wird es meist in derselben gereinigt.

Die Wärmwanne steht auf einer Bank oder einem niedrigen Tische in der Nähe des Ofens, geschützt gegen Zugluft und grell auffallendes Licht, aber ganz unbedeckt, damit stets frische und kühlere Luft vom Kinde geathmet werde. Sie hat zwei Handhaben und kann wegen ihres geringen Umfanges und Gewichtes sehr bequem umhergetragen, also schnell in jedem Zimmer aufgestellt werden.

Die in der Anstalt geborenen Kinder, deren Gewicht 2500 g nicht erreicht, oder nur wenig übersteight, sind seit Einführung der Wärmwanne sämmtlich in ihr gebettet gewesen. Ausserdem wurde auch einer Anzahl etwas grösserer, selbst reifer, aber kranker oder durch die Geburt geschwächter Kinder bis zu ihrer Erholung die Wohlthat der Wärmwanne zu Theil. In der folgenden Zahlentafel sind nur die zu früh geborenen Kinder zusammengestellt. Die Tafel beginnt erst mit dem Jahre 1866, weil in den vorausgehenden Jahre die Aufzeichnungen ungenügend sind.

Leider befinden sich in der obigen Zusammenstellung mehrfache Lücken. Besonders in den Jahren 1868-1874 haben die damaligen Hülfsärzte verabsäumt, das Gewicht der abgehenden Kinder einzuschreiben. Ferner kann Nr. 171 nicht voll verwerthet werden, weil die Angabe des Gewichtes des Kindes bei der Geburt fehlt.

Bevor ich auf die Resultate unserer Beobachtungen näher eingehe, bemerke ich im Voraus, dass die sehr genaue Beobachtung der Einzelfälle sicher feststellte, dass die Kinder sich sehr wohl und behaglich in der Wärmwanne fühlen: sie bleiben am ganzen Körper, auch an Händen und Füssen gleichmässig warm, liegen ruhig, schlafen fast ununterbrochen und zeigen überhaupt normale Functionen. Auch die kranken frühgeborenen Kinder machen in der Wärmwanne einen verhältnissmässig befriedigenden Eindruck.

Eine Gewichtsabnahme ist bekanntlich bei sämmtlichen neugeborenen Kindern zu beobachten, natürlich in sehr verschiedenem Grade je nach der Grösse, Reife, Gesundheit und sonstigen Beschaffenheit des Kindes, jenach der Ernährung, Erwärmung, Kleidung und Pflege. Es ist deshalb kaum thunlich, ohne weitere Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles Listen mit nur einiger Beweiskraft zusammenzustellen. Immerhin theilen wir das Ergebniss von 1200 reifen gesunden Kindern mit, welche nicht in der Wärmwanne gepflegt waren. Es stellte sich der durchschnittliche Gewichtsverlust während des etwa elf Tage dauernden Aufenthaltes in der Anstalt auf knapp 100 g heraus. Bei denjenigen frühgeborenen Kindern, welche in unserer Zahlentafel mit Angabe ihres Gewichtes bei der Geburt und der Entlassung aufgeführt sind, und sämmtlich in der Wärmwanne verpflegt wurden, ergab sich ein Gewichtsverlust von etwa 150 g. Es scheint uns dies ein ganz ausserordentlich günstiges Verhältniss zu sein, welches wir in der Hauptsache der Wärmwanne zuzuschreiben haben.

Auch in Bezug auf die Todesfälle ergiebt sich für die in der Wärmwanne gepflegten frühgeborenen Kinder ein sehr günstiges Verhältniss. Während wir bei reif geborenen, nicht in der Wärmwanne gepflegten Kindern aus einer zu diesem Zwecke angefertigten Zusammenstellung 5,5 Proc. Sterblichkeit ausrechtneten, ergiebt sich bei den frühreifen, vielfach kranken und geschwächten, in der Wärmwanne gepflegten Kindern eine Sterblichkeit von etwas über 18 Proc. Leider können wir diesem Ergebnisse keine Zahl über solche frühreife Kinder gegenüberstellen, welche nicht in der Wärmwanne gepflegt worden sind. Seit Einführung derselben haben eben alle frühreifen Kinder bis 2500 g Gewicht in der Wärmwanne gelegen und vor dieser Zeit ist ihre Gesammtsumme zur statistischen Verwerthung zu klein.

Zusammenstellungen von anderen Beobachtern, mit allerdings auch nicht grossen Zahlen, auf die wir später zurückkommen werden, zeigen, dass die Sterblichkeit frühgeborener, nich in Wärmgeräthen gepflegter Kinder 65 und 66 Proc. beträgt. Es wäre dies also ein sehr erheblicher Unterschied, welcher zu Gunsten der Wärmgeräthe spräche. Aber alle diesen Zahlen sind, wie gesagt, nur mit Vorsicht zu benutzen, wil sie an sich zu klein sind und auch zu verchiedenartige Zustände bei den einzelnen Kindern zusammenfassen. Es wäre eine sehr lohnende Arbeit für grosse Entbindungsanstalten, weitere Listen mit möglichst strenger Trennung der Eigenthümlichkeiten der Einzelfälle zusammenzustellen.

In unserer Zahlentafel liefern den grössten Procentsatz für die Sterblichkeit natürlich die am wenigsten entwickelten frühgeborenen Kinder, denn von 24, welche bei der Geburt 1000 bis 1500 g wogen, starben in der Anstalt 20, also etwa 83 Proc., und zwar acht schon innerhalb des ersten, drei innerhalb des zweiten Tages, zwei am fünften, je eins am sechsten und siebenten Tage, zwei am neunten, zwei am elften, eins am zwölften Tage. Die vier am Leben gebliebenen Kinder, welche bei ihrer Geburt 1450, 1500, 1230 und 1020 g gewogen hatten, wurden am 9., 10., 11. und zwölften Tage mit ihren Müttern entlassen.

Hieraus geht hervor, dass Kinder, welche bei ihrer Geburt höchstens 1500 g wiegen, nur ganz ausnahmweise am Leben erhalten werden können, selbst wenn ihnen die allergrösste Sorgfalt in Bezug auf Ernährung durch Muttermilch und gleichmässige Wärmezufuhr zu Theil wird. Immerhin darf jede Hoffnung auf Lebensrettung nicht aufgegeben werden.

Von 115 Kindern, wechel 1501 bis 2000 g gewogen hatten, starben 42 = etwa 36 Proc.; von 476, welche 2001 bis 2500 g gewogen hatten, starben 54, also etwa 11 Proc., und von 52, welche 2501 bis 2900 gewogen hatten (darunter 17 Zwillinge), starb nur ein Kind, also etwa = 2 Proc.

Wenn wir von diesen 677 verrechneten Kindern die zuerst aufgeführten 24 abziehen, weil solche überhaupt kaum zu retten sind, so bleiben für die 653 Kinder, welche zwischen 1501 und 2900 g wogen, 97 Todesfälle, also = gegen 15 Proc. Ein gewiss sehr günstiges Resultat!

Leider wird der weitere durch die Wärmgeräthe erzielte Erfolg dadurch sehr getrübt, dass die Entbindungsanstalten nicht in der Lage sind, die Kinder länger zu beherbergen als ihre Mütter. Es liefert aber dieser grosse Uebelstand auch wieder den besten Beweis für die heilsame Wirkung der Wärmwanne, denn, so weit einzelne Kinder weiter verfolgt werden konnten, zeigte sich fast ohne Ausnahme sofort der Nachtheil des Ausfalles der Wärmwanne in stärkerem und schnellerem Herunterkommen und sehr häufigem Sterben der Kinder.

Kann man die Pflege in den Wärmgeräthen pünktlich und ohne Unterbrechung wochen- und monatelang fortsetzen, so werden zahlreiche Kinder, welche jetzt, nach ihrer Entlassung aus den Entbindungsanstalten, noch sterben, am Leben erhalten bleiben. Somit empfehlen sich die Wärmgeräthe für Findelhäuser, Kinderheilanstalten und vor Allem für die Familien.

Ausser in einer für Laien bestimmten Mittheilung in der „Täglichen Rundschau, Zeitung für Nichtpolitiker 1882, 2. November” habe ich die von mir eingeführte Wärmwanne, obwohl sie schon so lange in Gebrauch ist, noch nicht veröffentlicht. Ich wollte zuvor eine möglichst grosse Zahl von Erfahrungen sammeln.

Im Laufe der Jahre aber haben sich meine Hülfsärzte und Schüler fortgesetzt von dem Nutzen der Wärmwanne überzeugen können, auch bot sich häufig die Gelegenheit, sie Aerzten aus allen Ländern, welche die Leipziger Anstalt mit ihrem Besuche beehrten, zu zeigen. Allen war der Gedanke und die Ausführung neu, und mehrere haben seitdem mein oder ein ähnliches Geräth in ihrer Heimath eingeführt. So have ich Herrn Tarnier aus Paris, als er vor drei bis vier Jahren in Begleitung des inzwischen verstorbenen Chantreuil mich in Leipzig besuchte, unter anderem auch meine Wärmwanne und die für den Privatgebrauch etwa zu machenden Aenderungen ausführlich erklärt. Tarnier [2] hat hierauf von Odile Martin ein ähnliches Geräth bauen lassen und in die Maternité de Paris eingeführt. Auvard erwähnt den Besuch Tarnier’s in Leipzig nicht.

In der Hauptsache besteht Tarnier’s Couveuse aus einem grossen hölzernen Kasten mit einer oberen und unteren Abtheilung, die mit einander in Verbindung stehen. Der untere Raum enthält ein Metallgefäss für Wasser, welches durch einen Wärmeheber (Thermosiphon) erhitzt wird und den dieses Gefäss umgebenden Luftraum erwärmt; die warme Luft strömt dann in den oberen Raum, in welchem das Kind in einem Korbe liegt. Beide Räume sind geschlossen und nur mit kleinen Oeffnungen versehen, um stets frische Luft zu- und abströmen zu lassen. Seitliche Thüren und ein zu öffnender Deckel dienen dazu, die Wärmgefässe und das Kind hineinzulegen und herauszunehmen.

Wer sich ieine nähere Kentniss die dieses ziemlich künstlichen Geräthes verschaffen will, möge die Beschreibung und Abbildung in dem Aufsatze Auvard’s studiren. Ich bemerke aber, dass in derselben Schrift bereits ein einfacheres und bequemer zu bedienendes Geräthe empfohlen und abgebildet wird, und möchte annehmen, das Tarnier bald noch weitere Aenderungen vornehmen und schliesslich bei der viel einfacheren und genau dieselben Aufgaben erfüllenden Wärmwanne, wie er sie in Leipzig gesehen hat, anlangen werde.

Wenn wir nun auch an Tarnier’s Couveuse wegen der Schwerfälligkeit des grossen nicht von der Stelle zu bewegenden Kastens, wegen des künstlichen Baues, der Umständlichkeit der Bedienung und Beaufsichtigung u. s. w. keinen Gefallen finden können, so sind doch die durch sie erzielten Erfolge höchst beachtenswerth.

Ueber den Grad der Wärme der Luft in der Couveuse scheint man in Paris noch nicht ganz einig zu sein. Anfangs steigerte man sie in der Maternité auf 34, selbst 35° C., jetzt nimmt man 30° als mittlere Wärme an Pinard, im Hôpital Lariboisière hält 34° C. als die Norm, weil er bermerkt hat, dass dan erst die Gliedmaassen der frühgeborenen Kinder nicht kälter werden als der übrige Korper derselben.

Budin, im Hôpital de la Charité, hat eine der obigen ähnliche Couveuse herrichten lassen, bei der die Wärme durch einen Regulator Regnard gleichmässig erhalten werden kann. Eine elektrische Klingel ist an dem Apparate angebracht, welche der Wärterin einen zu hohen Wärmegrad meldet.

Das Kind in der Couveuse wird in der Maternité in folgender Weise behandelt: Jedes dazu genügend kräftige Kind wird an der Brust einer Amme genährt, weil die Mütter der Kinder sich in Zimmern befinden, welche von der Couveuse zu fern liegen und es einen zu grossen Uebelstand abgeben würde, die Kiner für jede Säugung so weit zu tragen. Kinder, welche zum Saugen zu schwach sind, erhalten Milch von Eselinnen, welche ihnen mittels Löffel oder Glas eingeflösst wird. Alle Saugflaschen sind aus der Maternité verbannt. Für jede Mahlzeit wird das Kind aus der Couveuse genommen, die sofort wieder geschlossen werden muss, zumal wenn, wie gewöhnlich, ein zweites Kind sich darin befindet. Während der Mahlzeit bleibt das Kind in der Zimmerluft, wird gleichzeitig, wenn nöthig, gereinigt, und dann sogleich wieder in die Couveuse gelegt. Die Mahlzeiten werden alle zwei bis drei Stunden verabreicht. Die Bekleidung der Kinder ist die gewöhnliche, die Windeln werden täglich fünf bis sechs Mal gewechselt, öfter, wenn Erythem vorhanden ist. Täglich wird ein Bad gegeben. Die Umkleidung geschieht in der Zimmerluft. Das zeitweise Herausnehmen aus der Couveuse scheint keinen üblen Einfluss auf die Kinder zu äussern. Aus Versuchen, welche Edwards bei Thieren ausgestellt hat, geht hervor, dass die Wirkung einer passenden Wärmezufuhr sich verlängert nach dem Aufhören der Ursache. Ist man also oft einer sehr starken Kälte ausgesetzt, so erträgt man diese leichter, wenn in den Zwischenzeiten starke Wärme zugeführt wird. Hieraus könnte man für die Neugeborenen den Schluss machen, dass sie nach Verlassen einer Couveuse viel besser die kühlere Zimmerwärme vertragen, als wenn sie aus dem gewöhnlichen Bette genommen werden.

Die Kinder liegen im Wickelzeuge in der Couveuse. Es wird dies für vortheilhafter gehalten als sie nackt hineinzulegen, weil sonst bei jedem Herausnehmen die Kinder erst bekleidet werden müssten, dann aber auch, weil Messungen mit dem Thermometer gelehrt haben, dass, während die Luft in der Couveuse 30° zeigt, die Wärme zwischen der Haut des Kindes und dem Wickelzeuge 33 bis 32° betrug. Es steckt also in den Kleidern eine wärmere Luftschicht als in der Couveuse.

Während der zweijährigen Benutzung der Couveuse haben 151 Kinder in ihr gelegen. Von den 93 nicht kranken, nur zu früh geboren sind 31 gestorben, 62 lebend entlassen worden. Von zusammen 58 frühgeborenen Kindern, welche zugleich an sehr verschiedenen Krankheiten litten, starben 15 und 43 wurden lebend entlassen. Es werden auch die Ergebnisse bei den einzelnen Krankheiten angegeben. Aber die Zahlen sind viel zu klein, um für die Statistik Werth zu haben. Die Bemerkung, dass die lebend gebliebenen Kinder bei der Entlassung meist in einem guten Zustande sich befanden, muss vorläufig als genügend betrachtet werden.

Zusammen waren es also 151 Fälle mit 105 am Leben erhaltenen, 46 gestorbenen Kindern.

Die Untersuchungen, welche in der Maternité über den Einfluss der Couveuse auf das Athmen, den Puls und die Körperwärme des Neugeborenen angestellt wurden, sind wohl noch nicht zu einem genügenden Abschlusse gelangt, enthalten aber schon sehr schätzenswerthe Ergebnisse.

Seit Einführung der Couveuse in der Maternité sind mit wenigen Ausnahmen sämmtliche Kinder, deren Gewicht unter 2000 g betrug, in der Couveuse gepflegt worden.

Zum Vergleiche sind die Erfolge bei Kindern, die unter gleichen Verhältnissen sich befanden und welche in gewöhnlicher Luft lagen, zusammengestellt und zwar 1) in der Maternité de Paris vom 1. April 1879 bis 31. Juli 1881 (also bis zur Einführung der Couveuse), und 2) in der Maternité de Cochin während des Jahres 1882. Es ergiebt sich, dass bei Anwendung der Couveuse die Sterblichkeit 38. Proc. betrug, ohne Anwendung derselben dagegen in der Maternité de Paris 66 Proc., in der Maternité de Cochin 65 Proc.

Die in Leipzig gewonnenen Erfolge lassen sich nicht den Tarnier’schen gegenüberstellen, weil wir alle Kinder bis 2500 g und einzelne mit noch grösserem Gewichte in der Wärmwanne pflegten, während Tarnier die Grenze schon bei 2000 g Gewicht zog.

Ich glaube aber keinen Fehlschluss zu thun, wenn ich annehme, dass der Procentsatz von 18 Sterbefällen, den wir in Leipzig mit der Wärmwanne erreicht haben, trotzdem dass auch Kinder bis 2500 g und mehr Gewicht in ihr gepflegt wurden, ebenso günstig sein wird, wie der in der Maternité de Paris mit der Couveuse gewonnene von 38 Proc. bei Kindern bis zu 2000 g Gewicht. Jedenfalls sind beide Erfolge sehr befriedigend, und fordern zur ausgedehntesten Anwendung geeigneter Wärmgeräthe auf.

Vergleichen wir den Bau der Leipziger Wärmwanne mit der Pariser Couveuse, so halte ich die Leipziger Wanne insofern für geeigneter zum allgemeineren Gebrauche, als sie viel einfacher ist, leicht, wie jede Wanne von einer Stube in die andere getragen, also stets in demselben Zimmer, wo die Mutter sich befindet, aufgestellt werden kann, ferner weil das Kind fast gar nicht aus der Wanne entfernt zu werden braucht und weil ihm zum Athmen, besser als in der Couveuse, frische, nicht zu heisse Luft zuströmen kann.

Man könnte einwenden, dass sowohl die Leipziger Wanne, als die Pariser Couveuse nur in Entbindungsanstalten Verwendung finden werden, weil sie zu theuer sind. Die Leipziger Wanne lässt sich aber sehr leicht, wenn auch nicht in gleicher Vollkommenheit, aus billigerem Materiale herstellen, ausserdem nothdürftig auch in der Weise zusammensetzen, dass man in eine gewöhnliche, nicht zu kleine hölzerne oder metallene Kinderbadewanne eine kleinere Wanne oder ein wannenähnliches Hausgeräth aus Zink, Kupfer, Glas oder Porzellan, das aber geräumig genug sein muss, um das Kind mit seinen Umhüllungen und Decken bequem aufzunehmen, so einsetzt und befestigt oder beschwert, dass es nicht schwimmen kann, wenn das warme Wasser in das grössere Gefäss eingegossen worden ist. Es ist zu empfehlen, unter das kleinere Gefäss, in welchem das Kind liegt, einige platte Steine, Eisenstäbe oder dergleichen zu legen, um auch unter dem Gefässe eine Schicht warmen Wassers zu bilden. Der öftere Wechsel des Wassers ist leicht auszuführen. Die Verwendung der Wärmwanne in ihrer besten Form kann selbst für arme Leute ermöglicht werden, wenn Klempner oder Bandagisten das Geräthe zum Verleihen an Familien vorräthig halten.

Die erste Tarnier’sche Couveuse dagegen hat sich zwar für die Maternité bewährt, ist aber für den Bedarf in Familien viel zu theuer und namentlich zu schwerfällig und umständlich. Auch die zweite einfachere, von Tarnier mehr für den Familiengebrauch bestimmte Couveuse erfüllt unseres Erachtens ihren Zweck noch nicht und wird sich schwerlich den gewünschten Eingang in Familien verschaffen.

In neuerer Zeit hat Winckel ein Geräth bauen lassen [3], um frühgeborene, lebensschwache und kranke Kinder tagelang unausgesetzt oder mit geringen Unterbrechungen im warmen Wasserbade zu erhalten. Ich verweise auf die Originalschrift und die Abbildung, da ohne letztere das Geräth kaum verständlich zu machen ist.

Die sechs von Winckel berichteten Versuche hatten sehr günstige Erfolge, vor allem in Bezug auf die geringe Abnahme des Gewichtes der Kinder. Das sehr künstlich zusammengesetzte Geräth bedarf Tag und Nacht einer fast ununterbrochenen Ueberwachung, und möchte sich deshalb für den allgemeineren Gebrauch kaum eignen. Ausserdem scheinen uns die Verunreinigungen des Wassers, die umständliche Einlagerung und Herausnahme, sowie die gezwungene Lage des Kindes erhebliche Uebelstände zu sein. Jedenfalls müssen noch zahlreiche Erfahrungen mit dem Geräthe gemacht werden, ehe über seine Brauchbarkeit entschieden werden kann. In Fällen, wo mehr Gewicht auf das Wasser als auf die Wärme gelegt wird, können meines Erachtens bequemer und wohl mit gleichem Erfolge, neben dem Gebrauche der Wärmwanne, häufige und lang ausgedehnte gewöhnliche warme Bäder verabreicht werden.

Zum Schluss erwähne ich eine Mittheilung Clementovsky’s [4], Oberarztes des kais. Findelhauses in Moskau. Nachdem er unter den äusseren Mitteln zur Kräftigung des Blutumlaufes bei frühgeborenen Kindern, namentlich bei solchen, welche an Sclerem leiden, die Wärme hervorgehoben hat, sagt er: „ Im Moskau’schen Findelhause werden zum Behufe der Erwärmung nicht ausgetragener Kinder metallische Wiegen mit doppelten Wänden in Anwendung gezogen, in deren Zwischenraume warmes Wasser unausgesetzt unterhalten wird.” Weitere Angaben über diese Wiegen werden aber nicht gemacht.

Footnotes

[1] Die Messungen hat Herr Dr. Israel ausgeführt, auch die später folgenden Zahlentafeln auf meine Veranlassung aus den Aufzeichnungen der Anstalt zusammengestellt, wofür ich ihm hier meinen besten Dank ausspreche.

[2] De la couveuse pour enfants par A. Auvard, interne de la Maternité de Paris, in den Archives de Tocologie, Octobre 1883, p. 577.

[3] Centralblatt für Gynäkologie 1882, Nr. 1-3.

[4] Die Zellgewebsverhärtung der Neugeborenen, im Oesterreichischen Jahrbuche für Pädiatrik 1873, I, S. 30.

A thermometer placed between the child and the wrap, and a second one inserted into the water through the tub’s spout, allow for easy, continuous or temporary monitoring of the temperature.

Once the tub is properly warmed, the child, gently but generously wrapped in clean, fine cotton wool or soft flannel, is placed inside, with a soft cloth or feather bed placed on top, so that the tub’s interior is completely filled. Only the child’s face remains exposed. The child is taken out as rarely as possible, only when it is to be bathed or fed by the mother. Any unavoidable artificial feeding is given in its warming tub, and it is usually cleaned in the tub.

The warming tub stands on a bench or low table near the stove, protected from drafts and bright light, but completely uncovered so that the child can always breathe fresh, cooler air. It has two handles and, due to its small size and weight, can be easily carried around, thus quickly setting it up in any room.

Since its introduction, all children born in the institution who weighed less than or only slightly more than 2500 g have been placed in the warming tub. In addition, a number of somewhat larger children, even those who were mature but sick or weakened by childbirth, also benefited from the benefits of the warming tub until they recovered. The following table includes only prematurely born children. The table begins in 1866 because records for previous years are insufficient.

Unfortunately, there are several gaps in the above compilation. Especially in the years 1868-1874, the auxiliary physicians of the time neglected to record the weight of the children who were born. Furthermore, No. 171 cannot be fully utilized because the information on the child’s weight at birth is missing.

Before I go into the results of our observations in more detail, I would like to note in advance that very careful observation of individual cases has clearly established that the children feel very comfortable and at ease in the warming bath: they remain evenly warm throughout their entire bodies, including their hands and feet, lie quietly, sleep almost continuously, and generally display normal functioning. Even the sick premature babies make a relatively satisfactory impression in the warming bath.

Weight loss is known to be observed in all newborn children, naturally to a very different degree depending on the child’s size, maturity, health, and other characteristics, as well as on nutrition, warming, clothing, and care. It is therefore hardly possible to compile lists with even a limited degree of conclusiveness without further consideration of the specifics of the individual case. Nevertheless, we report the results of 1,200 healthy, mature children who were not cared for in a warming bath. The average weight loss during the approximately eleven-day stay in the institution turned out to be just under 100 g. For those premature babies listed in our table with their weight at birth and discharge, all of whom were cared for in the warming tub, a weight loss of approximately 150 g was recorded. This seems to us to be an exceptionally favorable ratio, which we attribute primarily to the warming tub.

The mortality rate for premature babies cared for in the warming bath is also very favorable. While we calculated a mortality rate of 5.5 percent for full-term children not cared for in the warming bath based on a data compiled for this purpose, the mortality rate for precocious, frequently sick, and weakened children cared for in the warming bath is just over 18 percent. Unfortunately, we cannot compare this result with figures for precocious children who were not cared for in the warming bath. Since its introduction, all precocious children weighing up to 2500 g have been in the warming tub, and before this time their total is too small for statistical use.

Compilations by other observers, albeit with relatively small figures, which we will return to later, show that the mortality rate of premature babies not cared for in warmers is between 65 and 66 percent. This would therefore be a very significant difference, which would favor warmers. However, as mentioned, all of these figures should be used with caution, as they are inherently too small and also summarize too many different conditions in individual children. It would be very worthwhile for large maternity hospitals to compile further lists with the strictest possible separation of the characteristics of individual cases.

In our table of figures, the highest mortality rate is naturally found in the least developed premature babies. Of the 24 who weighed 1000 to 1500 g at birth, 20, or approximately 83 percent, died in the institution: eight within the first day, three within the second day, two on the fifth day, one each on the sixth and seventh day, two on the ninth day, two on the eleventh day, and one on the twelfth day. The four surviving children, who weighed 1450, 1500, 1230, and 1020 g at birth, were discharged with their mothers on the 9th, 10th, 11th, and 12th days, respectively.

This shows that children weighing 1500 grams or less at birth can only be kept alive in exceptional circumstances, even with the utmost care regarding nutrition through breast milk and consistent warmth. Nevertheless, all hope of saving lives should not be abandoned.

Of 115 children who weighed 1501 to 2000 g, 42 died = about 36 percent; of 476 who weighed 2001 to 2500 g, 54 died, i.e. about 11 percent, and of 52 who weighed 2501 to 2900 g (including 17 twins), only one child died, i.e. about 2 percent.

If we subtract the first 24 listed from these 677 children, because they are almost impossible to save, we are left with 97 deaths for the 653 children who weighed between 1501 and 2900 g, or about 15 percent. A truly favorable result!

Unfortunately, the continued success achieved by the warming devices is severely hampered by the fact that maternity hospitals are unable to accommodate the children longer than their mothers. However, this great disadvantage also provides the best evidence of the healing effect of the warming bath, for, as far as individual children could be followed up, the disadvantage of the warming bath’s failure became apparent almost without exception: a more severe and rapid decline in the children’s body temperature and very frequent death.

If care in the warming devices can be continued on time and without interruption for weeks and months, numerous children who now die after being discharged from maternity hospitals will be kept alive. Thus, the warming devices are recommended for orphanages, children’s sanatoriums, and, above all, for families.

Except for an article intended for laypeople in the “Daily Review, Newspaper for Non-Politicians, 1882, November 2,” I have not yet published the warming bath I introduced, even though it has been in use for so long. I wanted to gather as much experience as possible beforehand.

Over the years, however, my assistant physicians and students have been increasingly convinced of the benefits of the warming bath, and there have also been frequent opportunities to demonstrate it to physicians from all over the world who have honored the Leipzig institution with their visits. The idea and the design were new to all of them, and several have since introduced my device or a similar one in their home countries. For example, when Mr. Tarnier from Paris visited me in Leipzig three or four years ago, accompanied by the now deceased Chantreuil, I explained in detail my warming bath and the modifications that might be necessary for private use. Tarnier [2] then had a similar device built by Odile Martin and introduced it into the Maternite de Paris. Auvard does not mention Tarnier’s visit to Leipzig.

Tarnier’s Couveuse essentially consists of a large wooden box with an upper and lower compartment that communicate with each other. The lower compartment contains a metal container for water, which is heated by a thermosiphon and warms the air surrounding it. The warm air then flows into the upper compartment, where the child lies in a basket. Both compartments are closed and have only small openings to allow a constant flow of fresh air. Side doors and an openable lid serve to insert and remove the warming containers and the child.

Anyone wishing to gain a closer understanding of this rather artificial device should study the description and illustration in Auvard’s essay. However, I note that a simpler and more convenient device is already recommended and illustrated in the same text, and I would assume that Tarnier will soon make further modifications and ultimately arrive at the much simpler heating bath, which fulfills exactly the same functions, as he saw in Leipzig.

Even if we cannot find favor in Tarnier’s Couveuse because of the heaviness of the large box which cannot be moved from its place, because of the artificial construction, the inconvenience of operation and supervision, etc., the successes achieved with it are nevertheless highly noteworthy.

There seems to be some disagreement in Paris about the temperature of the air in the couveuse. Initially, it was raised to 34, even 35°C, in the maternity ward; now, 30°C is considered the average temperature. Pinard, at the Lariboisière Hospital, considers 34°C to be the norm because he noticed that only then do the limbs of premature babies become no colder than the rest of their bodies.

Budin, at the Hôpital de la Charité, had a similar couveuse constructed, in which the heat can be maintained evenly by a Regnard regulator. An electric bell is attached to the device, which alerts the attendant if the temperature is too high.

The child in the couveuse is treated in the maternity ward as follows: Every child strong enough to do so is nursed at the breast of a wet nurse, because the mothers of the children are in rooms too far from the couveuse, and it would be too much of a nuisance to carry the children so far for each feeding. Children too weak to suckle are given donkey milk, which is poured into them by spoon or glass. All feeding bottles are banned from the maternity ward. For each feeding, the child is taken out of the couveuse, which must be closed immediately, especially if, as is usual, there is a second child in it. During feeding, the child remains in the room air, is cleaned if necessary, and then immediately placed back in the couveuse. Feeding is given every two to three hours. The children are dressed as usual; diapers are changed five to six times a day, more often if erythema is present. A bath is given daily. Changing takes place in the room air. Temporary removal from the couveuse does not appear to have any adverse effects on the children. Experiments conducted by Edwards on animals show that the effect of appropriate heat is prolonged after the cause has ceased. Therefore, if one is frequently exposed to very cold, it is easier to bear if strong heat is applied in between. From this, one could conclude that newborns tolerate the cooler room temperature much better after leaving a crib than when they are taken out of their usual bed.

The children lie in the swaddling clothes in the couveuse. This is considered more advantageous than placing them naked, because otherwise the children would have to be clothed each time they were taken out, and also because thermometer measurements have shown that while the air in the couveuse is 30°C, the temperature between the child’s skin and the swaddling clothes is 33 to 32°C. Thus, there is a warmer layer of air in the clothes than in the couveuse.

During the two years of use of the Couveuse, 151 children were slept in it. Of the 93 children who were not sick but were born prematurely, 31 died, and 62 were discharged alive. Of a total of 58 premature children who also suffered from a wide variety of illnesses, 15 died, and 43 were discharged alive. The results for the individual illnesses are also given. However, the numbers are far too small to be of statistical value. The observation that the children who survived were mostly in good condition upon discharge must be considered sufficient for the time being.

In total there were 151 cases, with 105 children kept alive and 46 dead.

The studies conducted during maternity on the influence of couveuse on the breathing, pulse, and body temperature of the newborn have not yet reached a satisfactory conclusion, but they already contain very valuable results.

Since the introduction of the couveuse in the maternity ward, with few exceptions, all children weighing less than 2000 g have been cared for in the couveuse.

For comparison, the results for children who were under the same conditions and who were in normal air are compiled, namely 1) in the Maternité de Paris from April 1, 1879 to July 31, 1881 (i.e. until the introduction of the couveuse), and 2) in the Maternité de Cochin during the year 1882. It turns out that when the couveuse was used, the mortality rate was 38 percent, whereas without it it was 66 percent in the Maternité de Paris and 65 percent in the Maternité de Cochin.

The successes achieved in Leipzig cannot be compared to Tarnier’s because we cared for all children weighing up to 2500 g and some with even greater weight in the warming tub, while Tarnier set the limit at 2000 g.

However, I don’t think I’m making a mistake in assuming that the 18 percent mortality rate we achieved in Leipzig with the warming tub, despite the fact that children weighing up to 2,500 g and more were also cared for in it, will be just as favorable as the 38 percent achieved in the Maternity Hospital in Paris with the couveuse for children weighing up to 2,000 g. In any case, both results are very satisfactory and encourage the widespread use of suitable warming devices.

If we compare the construction of the Leipzig warming tub with the Parisian couveuse, I consider the Leipzig tub to be more suitable for general use because it is much simpler and, like any tub, can be easily carried from one room to another, meaning it can always be set up in the same room where the mother is. Furthermore, the child hardly ever needs to be removed from the tub and fresh, not too hot air can flow to it for breathing, better than in the couveuse.

One could argue that both the Leipzig tub and the Parisian couveuse will only be used in maternity hospitals because they are too expensive. However, the Leipzig tub can be made very easily, albeit not with the same level of perfection, from cheaper materials. Furthermore, it can be constructed in a makeshift manner by placing a smaller tub or a tub-like household item made of zinc, copper, glass, or porcelain into an ordinary, not too small, wooden or metal children’s bathtub. The tub must be roomy enough to comfortably accommodate the child, including its wrappings and blankets. This tub is secured or weighted down so that the child cannot float once the warm water has been poured into the larger tub. It is recommended to place some flat stones, iron bars, or similar materials under the smaller container in which the child lies, to create a layer of warm water underneath the container as well. Frequent water changes are easy to accomplish. The use of the warming tub in its best form can be made possible even for poor people if plumbers or bandagists keep the device in stock for rental to families.

The first Tarnier couveuse, on the other hand, has proven itself for maternity, but is far too expensive and, in particular, too cumbersome and laborious for family use. The second, simpler couveuse, designed by Tarnier more for family use, also does not, in our opinion, fulfill its purpose and is unlikely to find the desired acceptance in families.

More recently, Winckel had a device built [3] to keep premature, weak, and sick children in a warm water bath for days, continuously or with only brief interruptions. I refer to the original text and illustration, since without the latter the device is difficult to understand.

The six experiments reported by Winckel had very favorable results, especially with regard to the small weight loss of the children. The very artificially constructed device requires almost constant monitoring day and night and is therefore hardly suitable for general use. Furthermore, the contamination of the water, the cumbersome insertion and removal, and the forced position of the child seem to us to be considerable disadvantages. In any case, more experience with the device is needed before a decision can be made regarding its usefulness. In cases where more emphasis is placed on water than on heat, frequent and prolonged ordinary warm baths can, in my opinion, be administered more conveniently and with equal success, in addition to the use of the hot tub.

Finally, I mention a report by Clementovsky [4] , senior physician at the Imperial Foundling Hospital in Moscow. After emphasizing warmth among the external means for strengthening blood circulation in premature babies, especially those suffering from sclerosis, he states: “In the Moscow Foundling Hospital, metal cradles with double walls are used to warm unborn babies, with warm water constantly flowing between them.” However, no further information about these cradles is provided.

Footnotes

[1] The measurements were carried out by Dr. Israel, and the following tables were compiled from the records of the institute at my request, for which I express my sincere thanks to him.

[2] De la couveuse pour enfants par A. Auvard, intern de la Maternité de Paris, in the Archives de Tocologie, October 1883, p. 577.

[3] Centralblatt für Gynäkologie 1882, No. 1-3.

[4] The hardening of the cell tissue of newborns, in the Austrian Yearbook of Pediatrics 1873, I, p. 30.

Table of Patients

Last Updated on 10/15/25